1.発起設立と募集設立(25条)

第25条(株式会社の設立)

1 株式会社は、次に掲げるいずれかの方法により設立することができる。

一 次節から第八節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式(株式会社の設立に際して発行する株式をいう。以下同じ。)の全部を引き受ける方法

二 次節、第三節、第39条及び第六節から第九節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式を引き受けるほか、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする方法

2 各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなければならない。

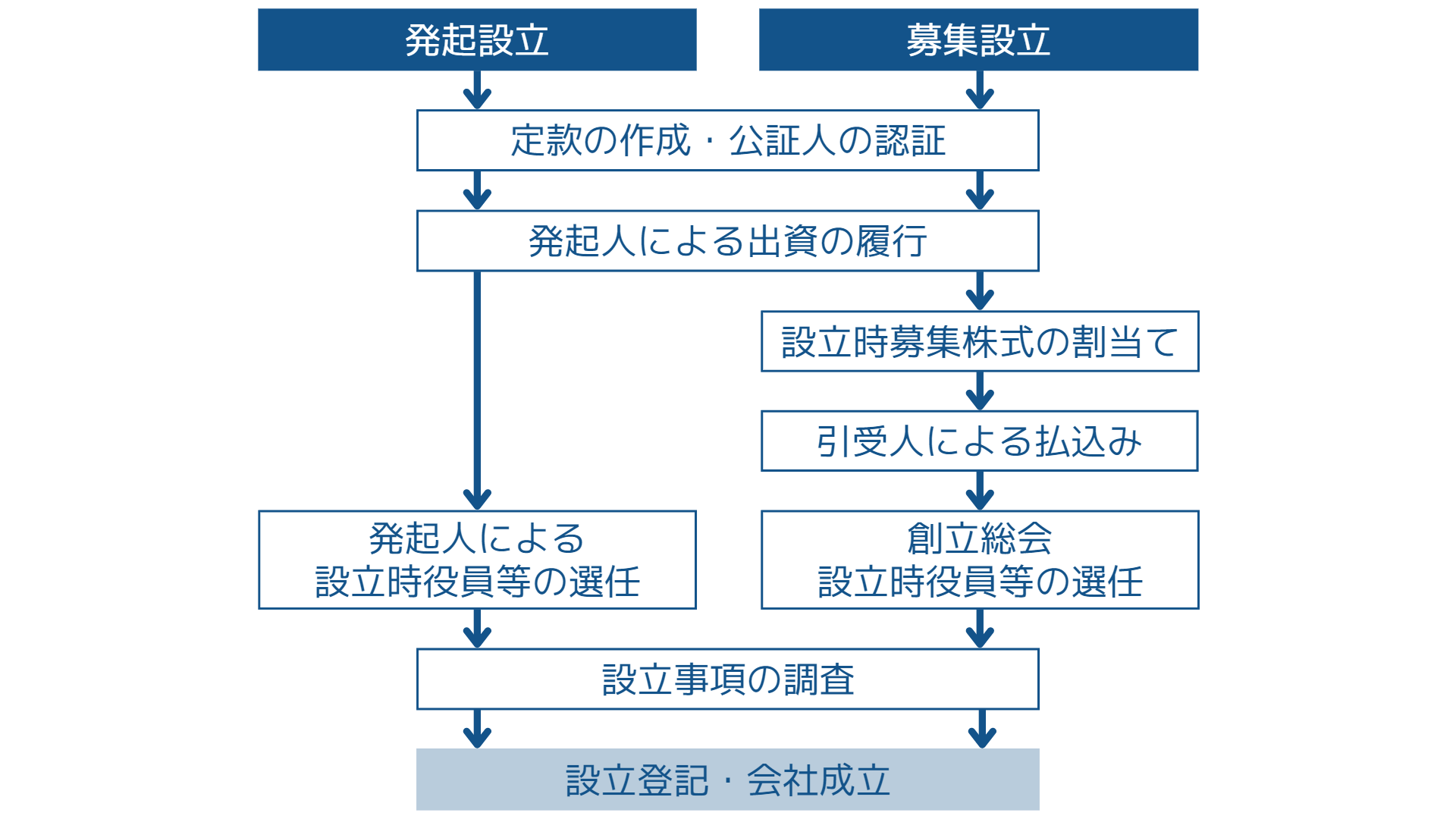

株式会社設立の大まかな流れは、

① 発起人が定款を作成する。

② 出資により株主となる者が確定し、会社財産が形成される。

③ 設立時役員等を選任し機関が供えられる。

④ 設立事項の調査を行う。

⑤ 設立登記により、株式会社が成立する。

となります。

設立手続きには発起設立と募集設立の2つの方法が定められており、共通する部分と異なる部分があります。

1.発起設立 発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける方法

2.募集設立 発起人が設立時発行株式を引き受けるほか、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする方法

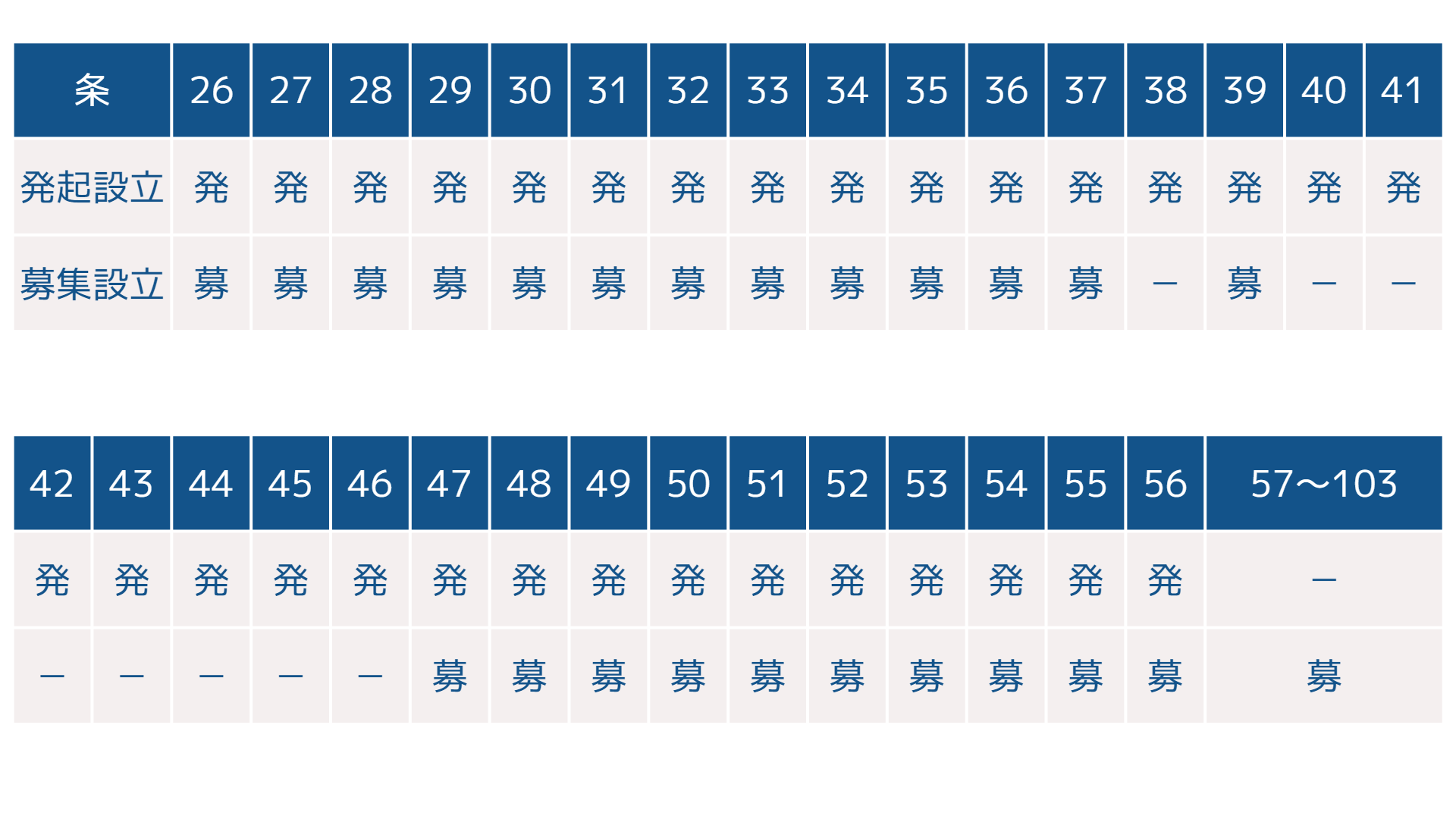

2.適用条文

それぞれの設立手続きに適用される条文は以下のとおりです。

3.定款の記載事項

第26条(定款の作成)

1 株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

第27条(定款の記載又は記録事項)

株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

一 目的

二 商号

三 本店の所在地

四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額

五 発起人の氏名又は名称及び住所

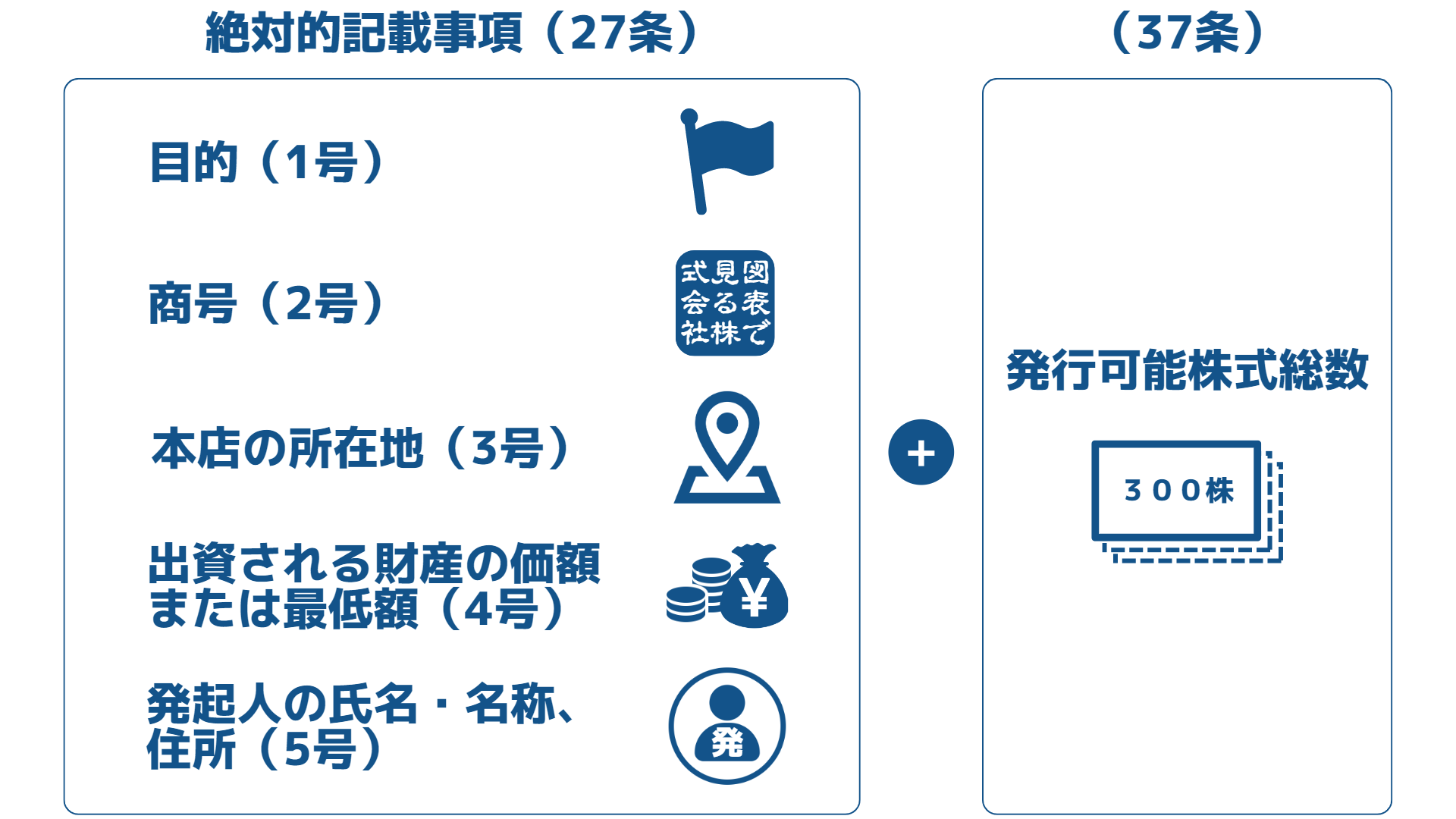

3-1.絶対的記載事項(27条、37条)

絶対的記載事項の記載がない定款は、無効となります。

絶対的記載事項は、27条と37条に規定されています。

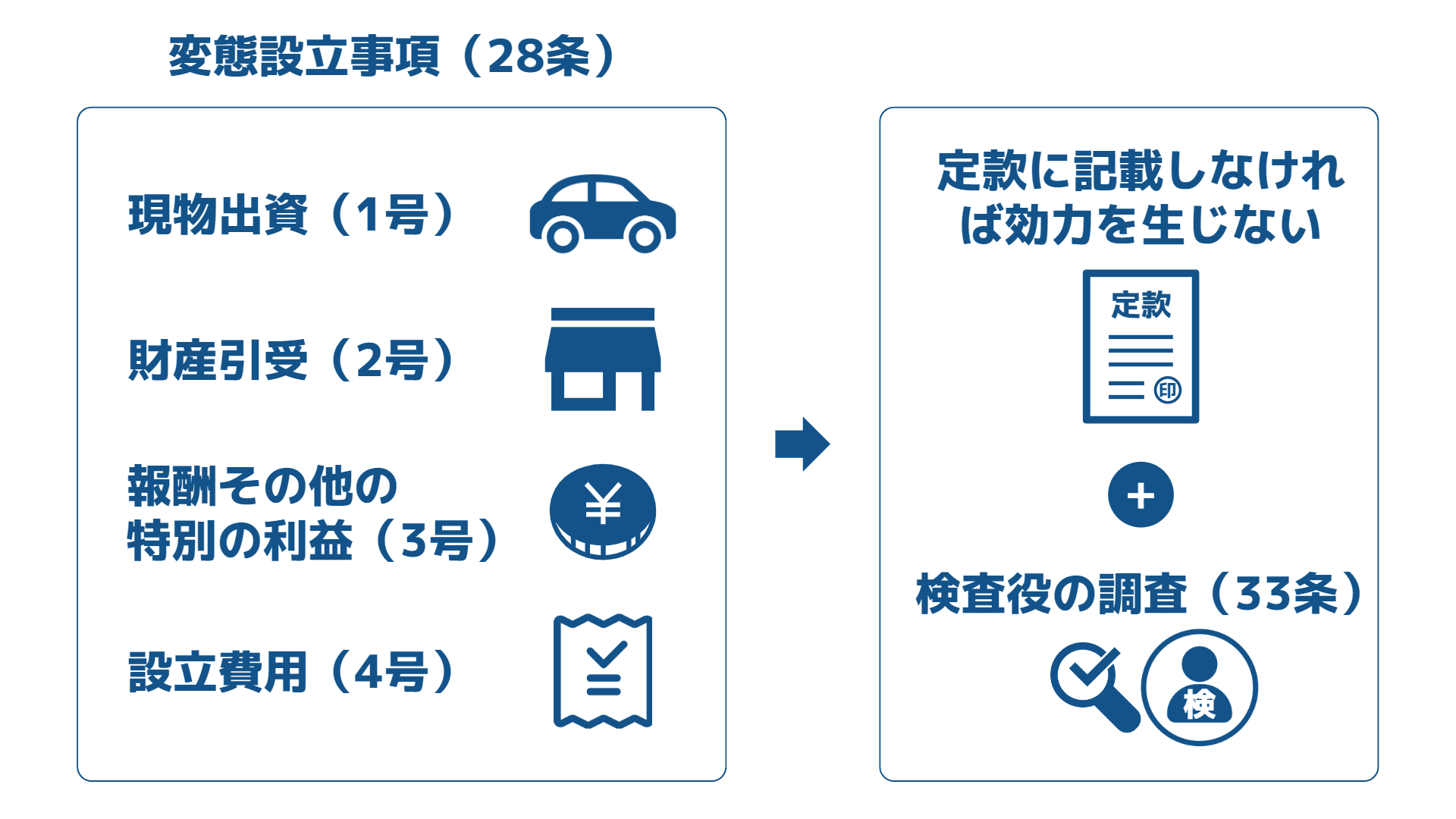

3-2.変態設立事項(28条)

第28条(変態設立事項)

株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第26条第1項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。

一 金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、設立時発行株式の種類及び種類ごとの数。第32条第1項第1号において同じ。)

二 株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称

三 株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名又は名称

四 株式会社の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。)

第29条 第27条各号及び前条各号に掲げる事項のほか、株式会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。

変態設立事項がある場合は、26条の定款(原始定款)に記載しておく必要があります。

そのうえで、原則として検査役の調査(33条)を受けることになります。

変態設立事項のように、定款で定めなければ有効とならない事項を相対的記載事項といいます。

3-3.原始定款と絶対的記載事項

発行可能株式総数(37条1項)は絶対的記載事項ですが、原始定款に記載する必要はなく、株式会社の成立の時までに定款に定めることとされています。

変態設立事項(28条各号)は原始定款に記載しなければ効力を生じませんが、定款の絶対的記載事項ではありません。

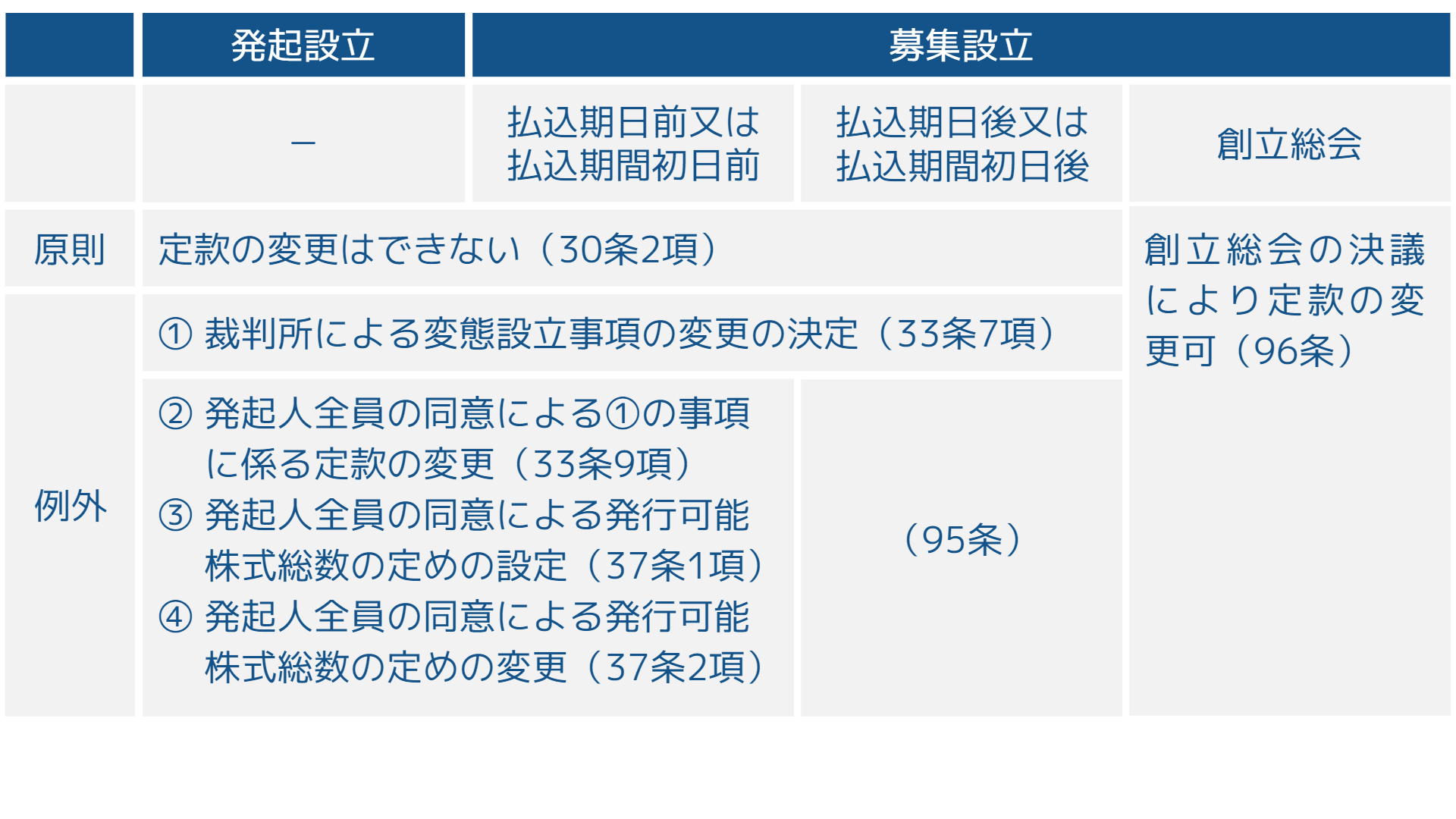

4.原始定款の変更(30条2項)

第30条 (定款の認証)

1 第26条第1項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。

2 前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前は、第33条第7項若しくは第9項又は第37条第1項若しくは第2項の規定による場合を除き、これを変更することができない。

原始定款の変更は原則としてできません。

例外的に変態設立事項(以下の①②)と発行可能株式総数(以下の③④)についてのみ、変更ができることとされています。

ただし、募集設立の場合においては、設立時募集株式の払込期日以後または払込期間初日以後、②③④の変更ができなくなります。

また、募集設立では、創立総会の決議により定款の変更ができます。

このように、発起設立と募集設立では、定款変更のルールが大きく異なります。

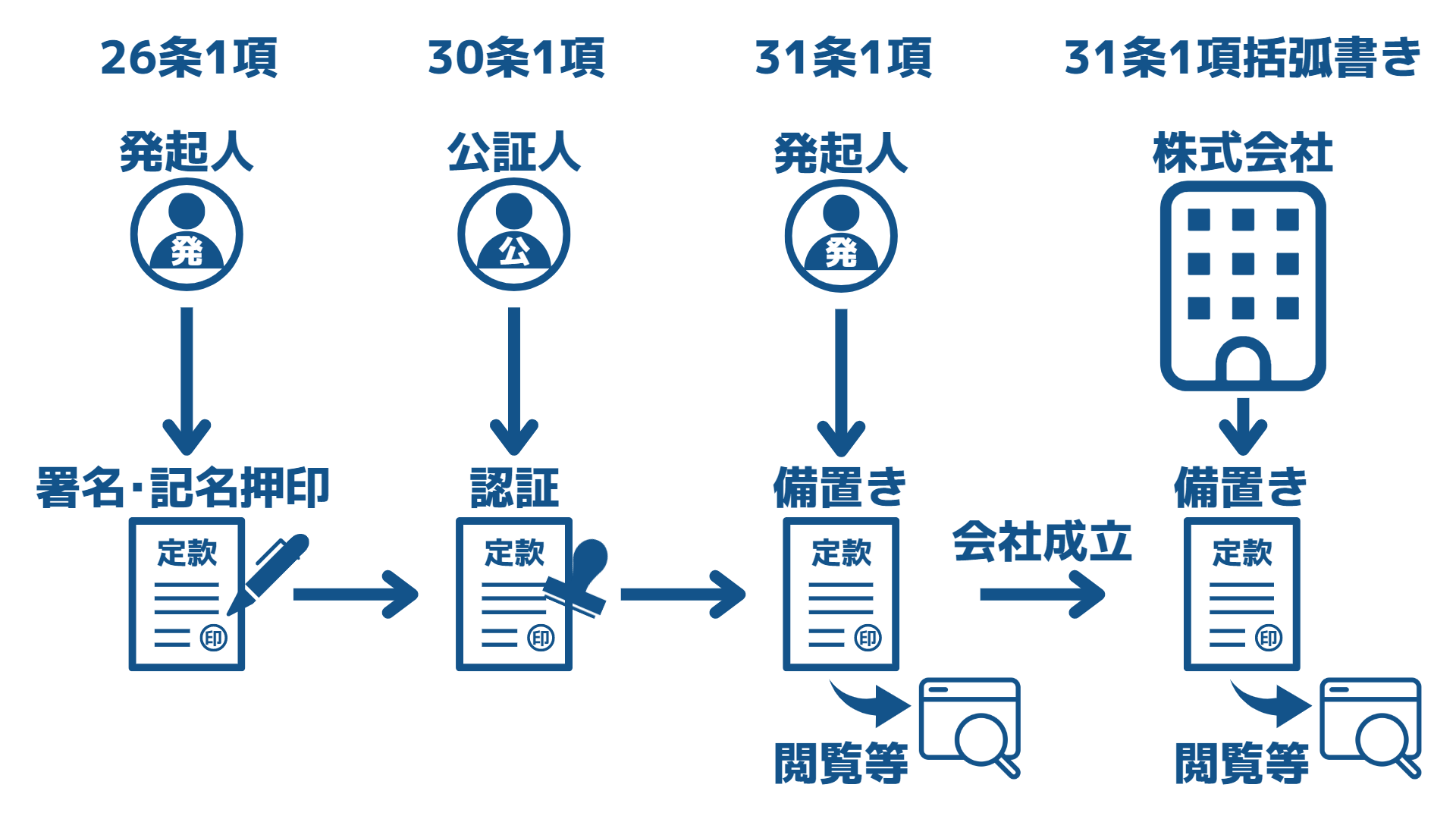

5.定款の備置き(31条)

第31条 (定款の備置き及び閲覧等)

1 発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社)は、定款を発起人が定めた場所(株式会社の成立後にあっては、その本店及び支店)に備え置かなければならない。

会社成立前は発起人が、成立後は株式会社に定款備置きの義務があります(31条1項)。